Im Maß der Welt – und im Unmaß des Menschseins

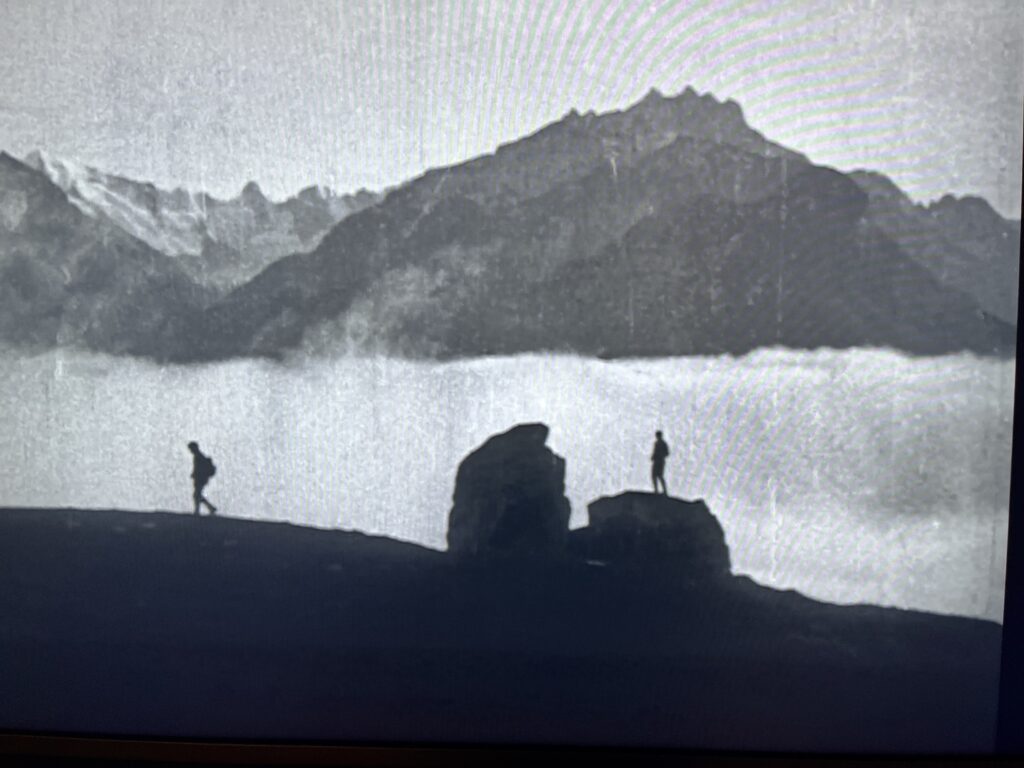

Zwei Gestalten in der Weite.

Die eine geht. Die andere steht.

Dazwischen: Fels. Wolken. Nebel. Berg.

Es ist eine Filmszene.

Schwarzweiß. 1924.

Das Wolkenphänomen am Maloja-Pass – ein dokumentarischer Essay von Arnold Fanck. Die Heimat von Alberto Giacometti, in dieser Umgebung ist er aufgewachsen. Der Film ist Teil der Ausstellung in Bremen.

Die Kamera zeigt den atmenden Himmel, wie Nebel sich wellenartig über die Bergflanken schieben.

Und plötzlich: Menschen. Winzig. Ein Wanderer im Profil, ein anderer unbewegt auf einem Felsblock.

Ich halte das Bild an. Mache ein Foto vom Bildschirm.

Und denke: Das ist Giacometti.

Und denke: Das ist Giacometti.

Nicht, weil es ihn zeigt – sondern weil es ihn spürt.

Weil dort etwas geschieht, das mit seiner Kunst verwandt ist:

Mensch sein im Angesicht von Welt.

Nicht im Zentrum. Nicht erhaben. Sondern mittendrin. Fragil. Trotzdem da.

Maß. Oder Maßlosigkeit.

Ich war in Bremen.

Alberto Giacometti – Das Maß der Welt.

Der Titel allein – eine These. Oder eine Frage.

Was ist das Maß der Welt?

Ist es der Mensch? Die Zeit? Die Natur?

Und was, wenn nichts mehr Maß hält?

Giacometti hat das Maß nicht genommen. Er hat es gesetzt.

Nicht mathematisch, sondern existenziell.

Ein Maß aus Linie. Aus Geste. Aus Reduktion.

Ein Maß, das im Gehen liegt – nicht im Ankommen.

Der Ursprung trägt Spuren.

Giacometti kommt aus dem Bergell.

Engadin. Maloja.

Ich kenne diese Orte, wenn auch nur kurz und flüchtig. Genug um sie zu lieben und niemals zu vergessen.

Sie beeindrucken nicht. Sie bleiben.

Sie wollen nichts von dir – aber du kannst dich nicht entziehen.

Auch Giacometti nicht.

Er hat die Berge nicht dargestellt – er hat sie ertragen, eingeatmet, eingeformt.

Seine Figuren wirken, als hätten sie sich aus Fels gelöst.

Oder als wären sie zurückgeblieben, als der Fels ging.

Wie Bäume. Wie Menschen. Wie Berge.

Ein Ausstellungstext:

„Ich kenne einen Klang ihrer Stimmen – sie sind Menschen“,

sagte Giacometti über die Berge seiner Heimat.

Was für ein Satz.

Er ist keine Metapher, sondern Erkenntnis.

In seinen Skulpturen mischt sich Landschaft mit Körper.

Nicht symbolisch. Materiell.

Baummenschen. Bergmenschen. Menschenmenschen.

Aufgerichtet. Geschunden. Und da.

Die Reduktion – ein Aufstand gegen das Offensichtliche.

Im Lauf seines Schaffens wurden seine Figuren kleiner.

Einige nur noch Zentimeter hoch.

Reduktion als Verdichtung.

Konzentrat statt Abbild.

Und trotzdem – oder deshalb – berühren sie.

Sie stellen nichts dar. Sie sind.

In ihrer Zerbrechlichkeit liegt ihre Größe.

Wie bei Gesprächen, die wirken, weil sie leise sind.

Wie bei Menschen, die bleiben, obwohl sie kaum sichtbar sind.

Die Kugel, die wir hinter uns herziehen

Ein wenig abseits der Ausstellung in der Bremer Kunsthalle steht eine Replik von Giacomettis „L‘homme qui marche“. Aber mit einer riesigen weißen Kugel am Fuß angekettet.

Nicht Giacometti. Aber beziehungsreich.

Vielleicht ist das die Welt, wie wir sie gemacht haben.

Ein glänzender Ballast.

Schön geformt. Und schwer.

Und trotzdem gehen wir.

Oder tun so.

Oder stehen still und nennen es Fortschritt.

Louisiana. Der Aufrechte.

Ich liebe den „Homme qui marche“ im Louisiana Museum.

Er ist groß. Größer als ich.

Und doch wirkt er nicht monumental.

Er geht.

Und das reicht.

Die Geste genügt.

Vielleicht ist das das neue Maß:

Gehen. Trotz allem.

Resonanz im Round Table.

Wenn ich mit meiner Tafelrunde durch diese Ausstellung ginge,

wir würden nicht kuratieren, sondern fragen:

- Wo ziehe ich meine Kugel?

- Wann ist Reduktion Haltung – und wann Flucht?

- Was bleibt von mir, wenn ich mich auf das Notwendige beschränke?

Und vielleicht würden wir irgendwann schweigen.

Nicht, weil uns nichts mehr einfällt.

Sondern weil wir angekommen sind.

Nicht im Museum. Sondern im Blick.

Vielleicht ist das das Maß der Welt:

Nicht mehr zu suchen, was groß ist.

Sondern zu sehen, was klein bleibt – und trotzdem trägt.

Ende.

Oder: Beginn eines anderen Sehens.

„Der Mann, der nicht schreitet. “ Eine ironische Hommage an Giacometti in der Kunsthalle (na, wo wohl?)

Danke für Deine – auch im Textschritt – anfassende Reaktion.

(und für die Fotoperspektive vor den Stadtmusikanten…)

:)) Ich danke! Glück auf, und immer weiter gehen ……

Wir sind viel in den Bergen unterwegs. Dein Text hat mich berührt. Auch auf weiteren Ebenen; Ich arbeite viel mit und in Organisationen, die messen und prüfen, Maß nehmen, und das auf höchstem Niveau. Und doch, stelle ich immer wieder fest, wie eingeschränkt diese technisch maßnehmenden Perspektiven auf unsere Welt doch häufig sind. Keine Zwischentöne mehr, Messen nur in winzigen abgegrenzten Bereichen, um der Komplexität der Welt „Herr“ zu werden. Eine Illusion. Sie machen die Welt nicht erfahrbarer …

Wie viel mehr „Erfahrbarung“ 😉 liegt doch in dem Foto, deinem Text, der Statue. Danke!

herzlichen dank für diesen kommentar! ganz ähnlich sind auch meine gedanken und empfindungen. unser mess- und beherrschungswahn hat uns eine grundtugend verlernen lassen: die demut gegenüber der gewaltigen natur!